約450年前に創建した誓安寺の記録

目次

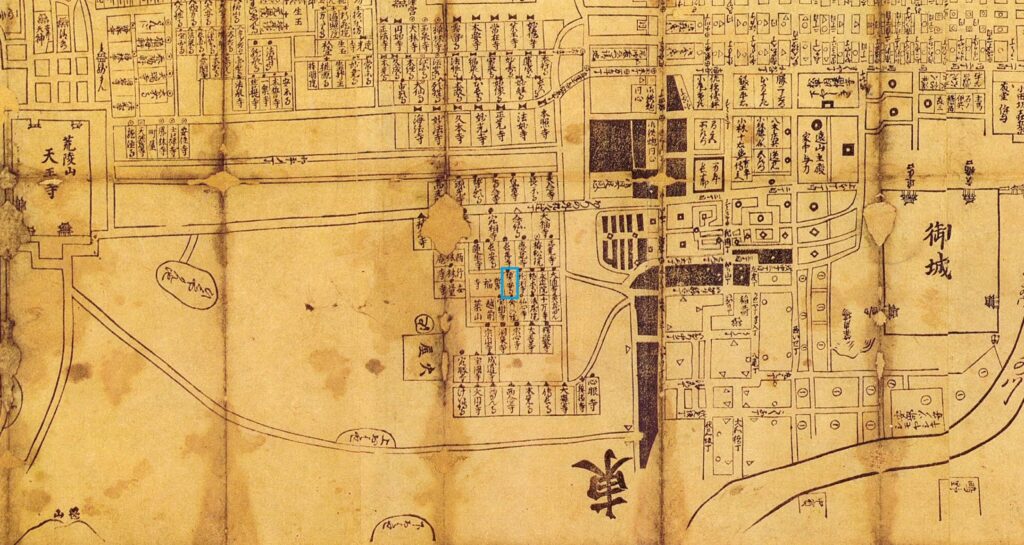

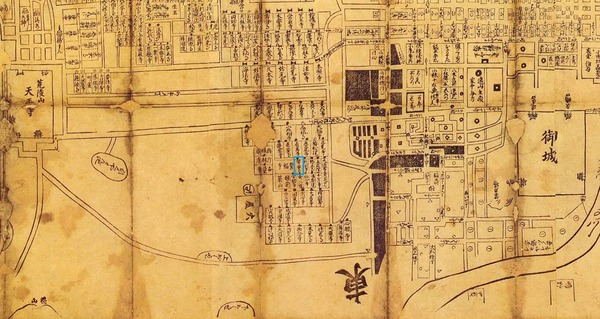

江戸初期の知恩院公式調査に残る誓安寺

大阪市天王寺区にある誓安寺は浄土宗の総本山、知恩院の末寺です。江戸時代初期の元禄・享保年間(1688―1736)に、京都の知恩院と東京の増上寺が、全国の浄土宗6,000余寺をアンケート調査しました。

その調査結果である「蓮門精舎旧詞」には、誓安寺はいまから約450年前の天正年間(1573―1591)に、覚蓮社心譽上人正阿盛順大和尚により開山されたと記録があります。

江戸時代に大流行した観音廻り

宝永7年(1710)には第5世住職信誉上人が観音堂を建立し、十一面観世音菩薩さまがまつられました。現在も当時の観音堂に観音さまがおられます。

江戸時代は大阪の寺社仏閣を廻る「大坂三十三観音廻り(めぐり)」が大人気。誓安寺の観音さまも第十五番札所でした。近松門左衛門の人形浄瑠璃「曽根崎心中」にも登場しています。

建立当時がよみがえった近年の大修復

観音廻りと同じ江戸期には、華やかな本堂も建立されました。本堂は近年大修復され、当時のような鮮やかな空間が広がっています。